|

原标题:打造生物多样性的“云南标本”用法治力量筑牢祖国西南生态安全屏障

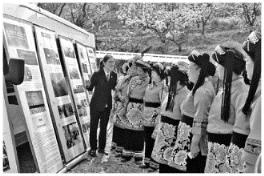

云南省大理市云龙县人民法院开展生物多样性司法保护宣传。 本报记者 王宇 石飞 本报通讯员 郎维学 摄 □ 云南日报记者 王宇 石飞 云南是我国生物多样性最丰富的省份。近年来,云南始终坚持绿水青山就是金山银山的绿色发展观,各部门聚焦生态文明建设、突出生物多样性保护、依法履职、主动作为,努力成为全国生态文明建设排头兵。 立法先行 用法治手段保护生态环境 特殊的地理位置、多样的地形地貌、复杂的气候条件,孕育了云南丰富的生物多样性。30年来,云南是我国发现新物种最多的地区,共发现3718种新物种。全省野生动物种群数量、分布区也在不断增加和扩大。 “虽然云南生物物种数量多,但分布地域狭窄,种群规模小、特化程度高,一旦被破坏就很难恢复。”云南省人大常委会副秘书长、办公厅主任李志明告诉《法治日报》记者,云南省人大通过发挥立法引领作用,坚持用最严格制度最严密法治手段保护生态环境。 据统计,2018年以来,在生态环境保护方面,省人大常委会制定地方性法规23件、批准州市地方性法规25件、批准民族自治地方单行条例7件。这些地方性法规和单行条例涵盖了空气、水、土壤、森林、湿地、湖泊、生物多样性保护等诸多方面,涉及自然资源保护、环境污染防治、绿色产业发展等,基本实现了与国家法律、行政法规相配套,具有云南生态文明建设和生态环境保护特色。 “让执法监督更有深度、更有力度,云南一直在行动。”李志明介绍说,云南省十三届人大常委会持续聚焦人民群众密切关注的环境保护问题,创新人大监督方式,依法助力生态环境保护,综合运用听取和审议专项工作报告、组织开展执法检查、专题询问、专题调研和代表视察等多种方式进行监督,先后共开展相关监督工作17项。省人大常委会还首创了“三合一”监督方式,在听取和审议省人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况报告的基础上,创新推行“听取专项工作报告+开展工作评议+测评”的“三合一”监督方式,对政府专项工作报告采取现场量化打分、无记名投票、现场唱票、现场公布测评结果,监督效果明显,社会反响良好。 “省委政法委一手抓改革推动,健全完善相关制度机制,织密生态环境保护和治理的法治网络;一手抓法治保障,让政法工作职责与服务大局同频共振,为云南省生态文明建设提供有力的法治保障。”云南省委政法委政治部主任毛亚芳介绍说,云南省注重政策指引,结合云南省全面深化生态文明体制改革总体方案部署,组织政法各部门积极参与云南省九大高原湖泊水体保护、生物多样性保护条例、大气污染防治条例等地方性法规的修订和完善工作;注重协调联动,多次组织开展跨区域生态环境保护工作、跨部门生态环境保护协作,建立机制、完善制度,推进云南生物多样性保护的法治化、规范化、制度化;注重法治宣传,把生态环境保护、生物多样性保护融入全民普法工作中,着力加大与生态保护有关的法治宣传教育,推动共建共享。 |